事業の理念・目的

事業の理念・目的

事業の理念・目的

病院機能評価事業は、病院の医療機能を学術的観点から中立的な立場で評価し、その結果明らかとなった課題の改善を支援する事業です。

日本医療機能評価機構は、倫理と自立性を重んじ、中立的・科学的な立場で医療の質・安全の向上と信頼できる医療の確保に関する事業を行い、国民の健康と福祉の向上に寄与することを理念としています。病院機能評価事業においても、もって国民が安心して安全な医療を受けることのできる体制の構築を目的としています。

次世代医療機能評価のビジョン

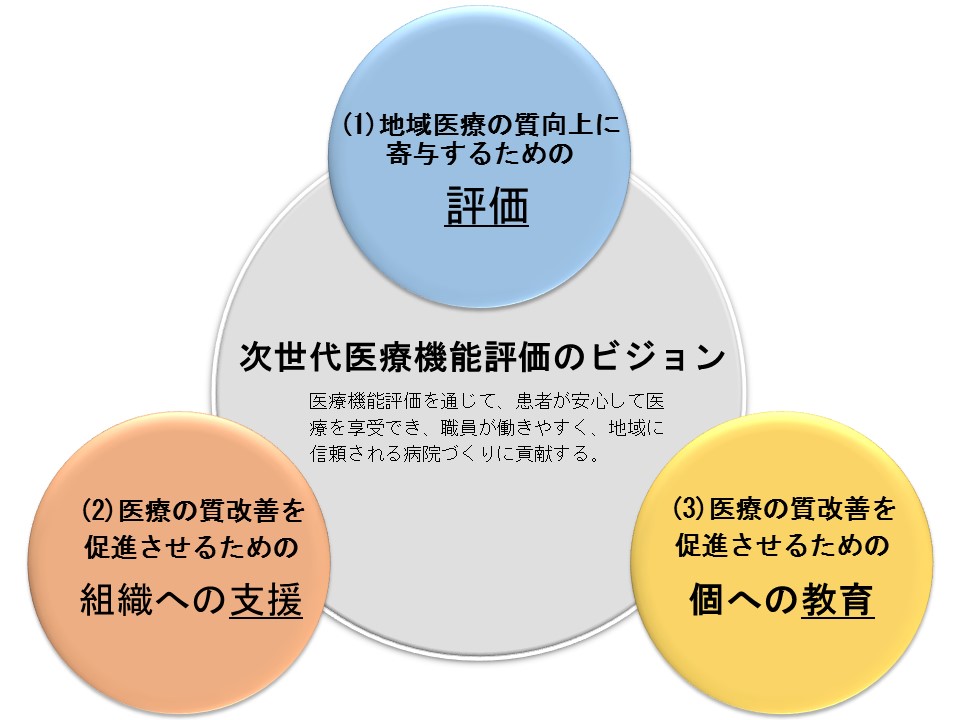

2015年7月の創立20周年を機に、病院機能評価事業について「医療機能評価を通じて、患者が安心して医療を享受でき、職員が働きやすく、地域に信頼される病院づくりに貢献する」という「次世代医療機能評価のビジョン」を策定しました。

「病院の評価」「組織への支援」「個(病院職員)への教育」を三本柱とし、病院の第三者評価にとどまらず、病院の継続的な質改善活動の促進を支援できるよう、それぞれの医療施設で活躍できる人材の養成やデータを活用した質改善の取り組みの支援を行っています。詳細は以下のリンクをご参照ください。

評価項目改定の歴史

1997年の事業開始以来、医療環境の変化や受審病院のニーズに応じて、常に評価項目や評価手法を見直し、開発し、運用を続けてきました。2002年7月からの統合版評価項目Ver.4.0では、すべての病院に共通する項目での評価を行っていましたが、2013年からは、病院の役割や機能に応じた評価項目種別を選択して受審できる仕組みとして機能種別版評価項目(3rdG:Ver.1.0)の運用を開始しました。また、2018年からは特定機能病院や大学病院本院等を対象に継続的な質改善の取り組みやガバナンスの評価に重点を置いた新しい機能種別「一般病院3」を含む3rdG:Ver.2.0の運用を開始しました。さらに、2023年4月からは、「一般病院3」で行ってきたカルテレビュー等の審査手法を他の機能種別にも展開した3rdG:Ver.3.0の運用を開始しています。