機能種別について

病院機能評価は、国民が安全で安心な医療が受けられるよう、病院組織全体の運営管理および提供される医療について評価します。 2013年4月以降、病院の機能をより適切に評価し、 病院の質改善活動を支援できるよう、 病院の特性に応じた機能種別版評価項目の運用を開始しました。

2023年4月からは、医療環境や社会の変化、病院のニーズ等に応じた改定を行い、これまでの病院機能評価をさらに発展・充実させた「機能種別版評価項目<3rdG:Ver.3.0>」の運用を開始しました。受審病院に選択いただく機能種別の内容と、3rdG:Ver.3.0の評価項目は下表およびPDFをご参照ください。

| 機能 | 種別の説明 | 評価項目 |

|---|---|---|

| 一般病院1 | 主として、日常生活圏域等の比較的狭い地域において地域医療を支える中小規模病院 | |

| 一般病院2 | 主として、二次医療圏等の比較的広い地域において急性期医療を中心に地域医療を支える基幹的病院 | |

| 一般病院3 | 主として、高度の医療の提供、高度の医療技術の開発・評価、高度の医療に関する研修を実施する病院または準ずる病院(特定機能病院、大学病院本院 等) | |

| リハビリテーション病院 | 主として、リハビリテーション医療を担う病院 | |

| 慢性期病院 | 主として、療養病床等により慢性期医療を担う病院 | |

| 精神科病院 | 主として、精神科医療を担う病院 | |

| 緩和ケア病院 | 主として、緩和ケア病棟もしくはホスピスを有する病院 |

機能種別の決定

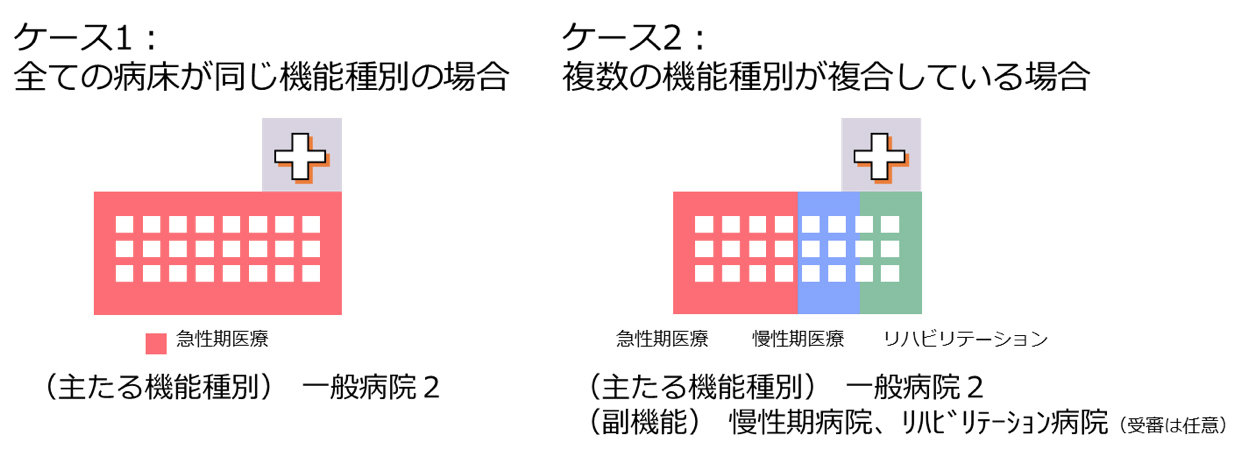

主たる機能種別の決定

- 最も病床が多い機能に基づくことを原則とします(医療法上の病床の種別に関わらず、機能の実態で判断します)。

- 病院と評価機構の合意のもと、主たる機能種別を決定します。

副機能について(任意)

- 主たる機能種別以外に重要な機能(副機能)がある場合には、複数の機能種別を同時に受審することができます。

- 副機能は後日(主たる機能種別の認定後)、受審することもできます。

評価について

評価対象領域

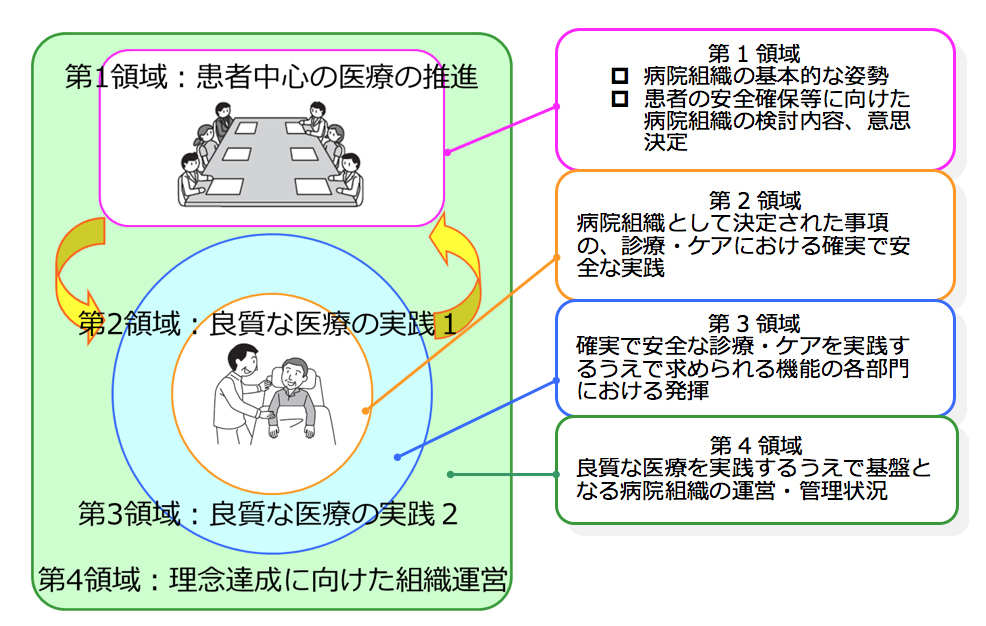

病院機能評価は第1~第4の4つの領域から構成されております。

- 1領域(患者中心の医療の推進)では、主に患者の安全確保や倫理面などに対する病院組織の検討内容、意思決定といった基本的な姿勢などを確認しています。

- 第2領域(良質な医療の実践1)では、主に病棟での患者への診療・ケアの実践状況などを様々な視点から確認しています。

- 第3領域(良質な医療の実践2)では、主に各部門・各部署の機能の発揮状況や取り組み状況などを確認しています。

- 第4領域(理念達成に向けた組織運営)では、主に病院全体の基盤となる病院組織の運営・管理状況などを確認しています。

病院の基本的な姿勢(第1領域)が現場(第2領域・第3領域)に浸透しているか、また、現場での実践状況をもとに病院の基本的な姿勢の見直しの場が持たれているか、そして病院組織の運営・管理状況(第4領域)がそれらを支えるものとなっているか検討をしているかも確認しています。

評価項目の構成

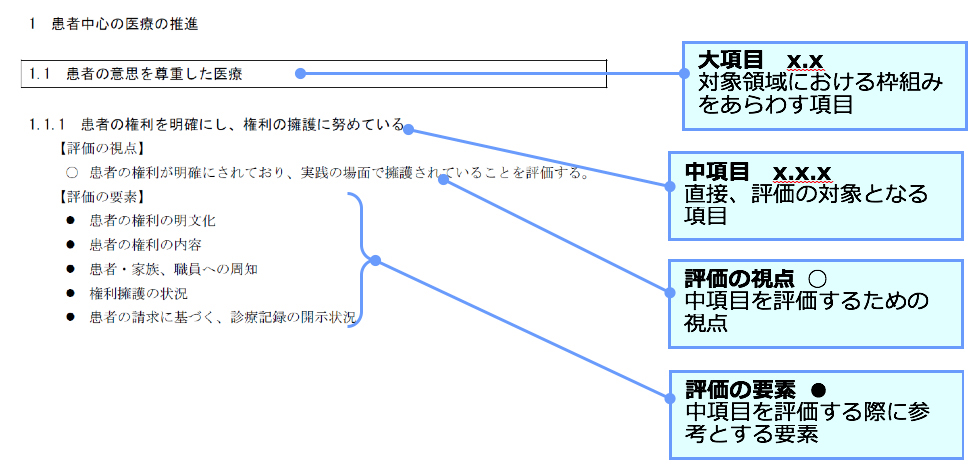

それぞれの領域にたいして評価項目が含まれております。評価項目は大項目、中項目、評価の視点、評価の要素という構造になっています。

- 大項目:枠組みを表す項目(例:1.1、1.2)。

- 中項目:直接評価の対象となる項目(例:1.1.2、1.1.2、1.1.3)。各機能種別で90項目前後あります。

- 評価の視点:中項目を評価するための視点。

- 評価の要素:中項目を評価する際に参考とする要素。

実際の訪問審査では、中項目ごとに「評価の視点」「評価の要素」などを踏まえ、一時点(訪問審査当日)のみの状況だけでなく、改善活動に継続的に取り組まれている状況や医療を取り巻く社会の動きなども考慮して、総合的に判断します。

評価の定義

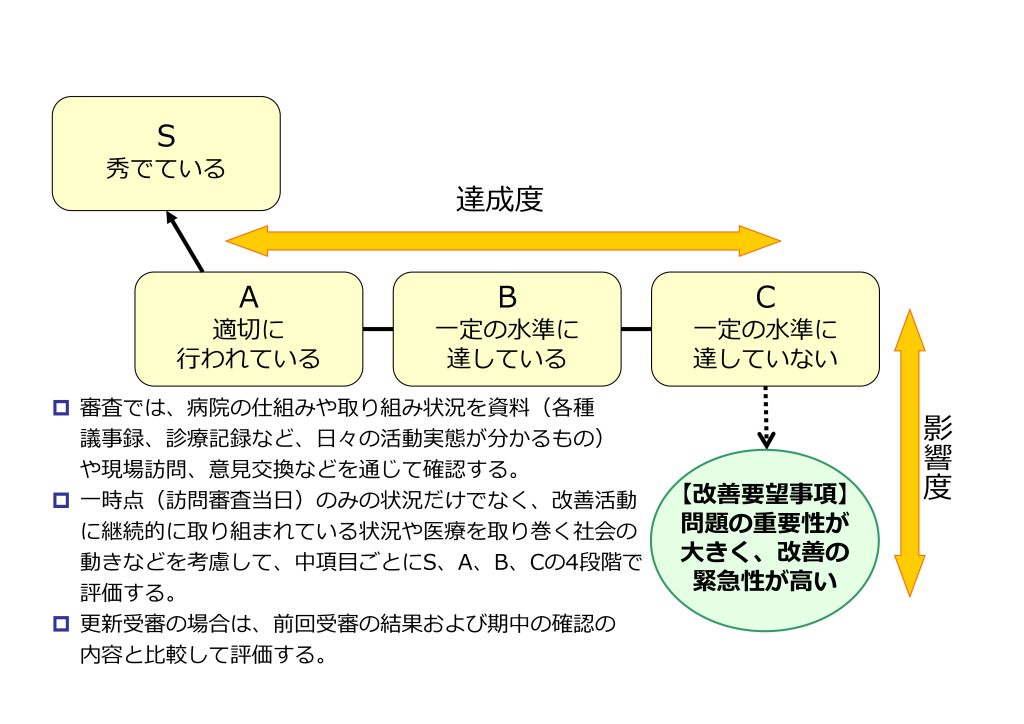

病院機能評価の評価はS・A・B・Cの4段階となっており、各中項目に対して評価します。評価の考え方は以下の通りです。

- S評価:秀でた取り組みをしている

- A評価:適切に行われている

- B評価:一部課題はあるが一定の水準に達している

- C評価:一定の水準に達していない

また、C評価のうち、問題の重要性が大きく、改善の緊急性が高いものには改善要望事項を出し、強く改善を求めています。

全ての中項目でB評価以上となると認定が付与されます。